原標(biāo)題:楚袂驚鴻越古今(上新了)

龍飛鳳舞于羅衾之上,虎嘯龍吟于錦繡之中。“被文服纖,麗而不奇些”,屈原筆下的楚國女子,其華美的服飾到底什么樣?湖北省荊州博物館開展的荊州馬山一號(hào)楚墓織繡品特展,提供了清晰的答案。循著一絲一線,走入一場(chǎng)千年的夢(mèng)——展廳入口處,一只造型奇麗、色彩繽紛的楚繡鳳鳥,將人們帶入這個(gè)戰(zhàn)國時(shí)代的絲綢寶庫。

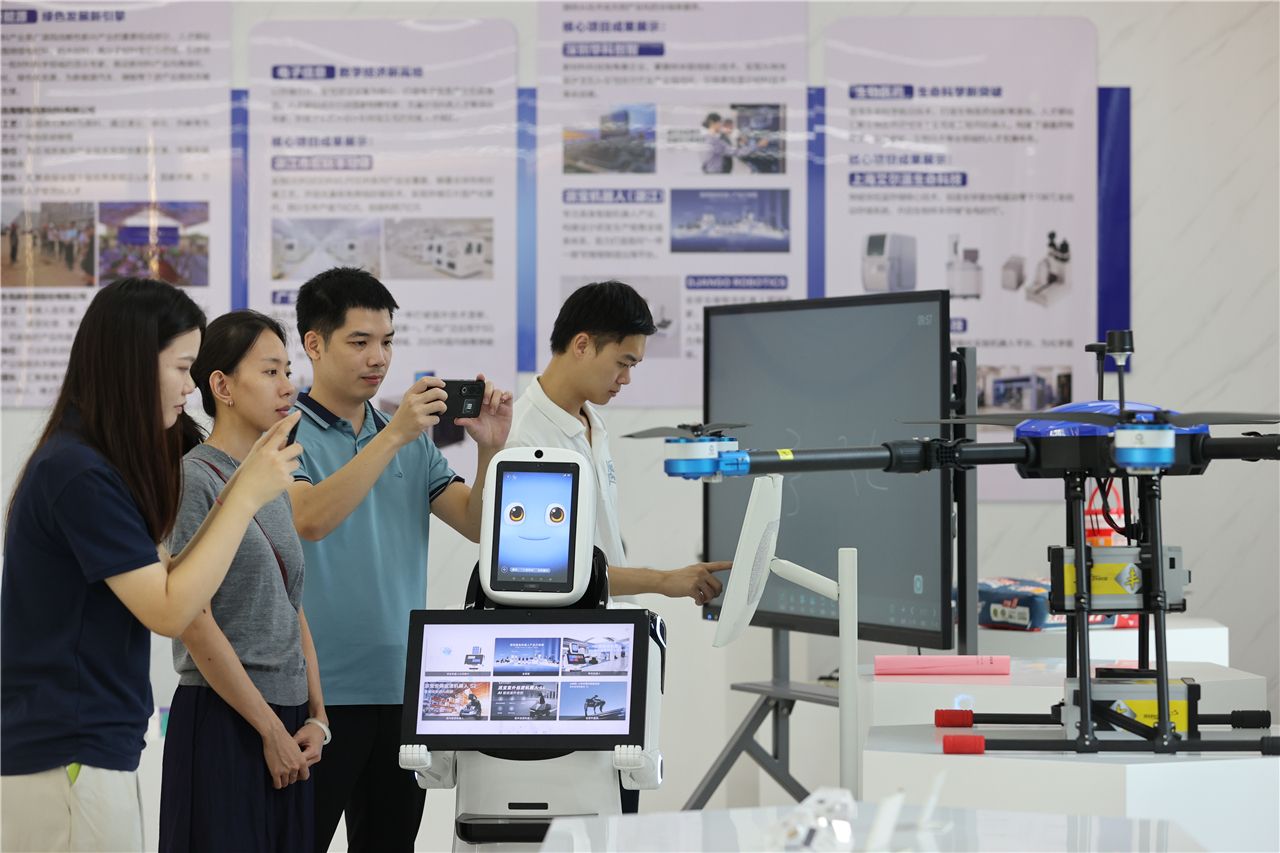

目前我國發(fā)現(xiàn)最早的對(duì)襟款式服裝,湖北荊州馬山一號(hào)楚墓出土。王郭驥攝。

絲織品是最難保存的文物品類,能以原有形態(tài)完整保存的更為稀少。1982年,人們?cè)诤笔〗昕h馬山鎮(zhèn)(今屬荊州市)發(fā)現(xiàn)了一座不大的古墓,隨著發(fā)掘的深入,大批保存完好、紋飾精美的絲織品驚艷世人。單衣、袍服、錦袴、鞋履形制完整,絹紗、羅綺、絲絳、錦繡應(yīng)有盡有。這里幾乎囊括了先秦時(shí)期所有的絲織品種類。此次展覽共展出16件珍貴的織繡文物及3件復(fù)制品,通過“楚袂驚鴻”“衣繡錦緣”“溯洄從之”三大單元全景式展現(xiàn)了戰(zhàn)國楚人的服飾風(fēng)華,楚國高超的紡織與刺繡工藝和馬山一號(hào)楚墓的發(fā)掘歷程。

一鳳一龍相蟠紋繡紫紅絹單衣,湖北荊州馬山一號(hào)楚墓出土。王郭驥攝。

“楚袂驚鴻”單元,最引人注目的便是歷經(jīng)2年修復(fù)后首次亮相的一鳳一龍相蟠紋繡紫紅絹單衣。單衣為楚服的一種,與夾襦、綿袍相比,只有單層,更為輕薄。遠(yuǎn)觀,這件單衣交領(lǐng)右衽、直裾、頸部和袖口包邊的樣式令人十分眼熟,它便是今日“戰(zhàn)國袍”最早的模板之一。因?yàn)轳R山一號(hào)楚墓出土的絲織品是目前研究戰(zhàn)國絲綢服飾唯一的實(shí)物資料。近看,單衣上刺繡精美,鳳龍盤繞,顯示了楚人崇鳳的圖騰信仰和獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。

高度還原的鳳鳥花卉紋繡淺黃絹面綿袍,紋樣精美。這件蠶絲填充的華麗綿袍上,刺繡著造型獨(dú)特的三頭鳳,鳳鳥的雙翅回勾形成了另外兩個(gè)鳳頭。鳳鳥的肚子圓鼓鼓的,仿佛正孕育著一個(gè)新生命。三生萬物,“三”在中國傳統(tǒng)文化中寓意深刻,加上圓形的肚子,這充滿想象的鳳鳥形象承載著楚人祈愿生生不息的美好愿望。

“衣繡錦緣”單元,巨大的蟠龍飛鳳紋繡淺黃絹面衾,首次以文物全貌的形式亮相,同樣吸引眼球。它是戰(zhàn)國時(shí)期楚國貴族使用的“蠶絲被”,正方形,但上端中間有個(gè)凹口,正是放置頭部的地方。這巧思妙想令人不得不欽佩古人的智慧。

蟠龍飛鳳紋繡淺黃絹面衾,湖北荊州馬山一號(hào)楚墓出土。王郭驥攝。

龍與鳳,是楚繡的永恒主題。它們的造型千變?nèi)f化,展現(xiàn)了楚人瑰麗的想象、獨(dú)特的信仰和高超的刺繡技藝。蟠龍飛鳳紋中為大樹,樹木之上有一圓形紋樣,樹下一對(duì)鳳鳥分立左右,口中各銜一大龍,大龍蜿蜒至樹頂。有研究認(rèn)為,龍身的圓形紋樣和樹頂?shù)囊粋€(gè)圓形紋樣映射《山海經(jīng)》中的“十日”神話,“九日居下枝,一日居上枝”。

服裝寢具華美如斯,它們的主人是誰?在“溯洄從之”單元,答案逐漸揭曉。據(jù)考證,馬山一號(hào)楚墓主人是一位女性,其姓名、身份無文字可考,但根據(jù)禮器制度來考察,從隨葬器物的規(guī)格可推測(cè),她應(yīng)是士階層中地位較高者。她的墓中,雖無王侯將相的高等級(jí)禮器,卻也有不少奇珍異寶。一件極為小巧的衣裳,是目前我國發(fā)現(xiàn)最早的對(duì)襟款式服裝;色澤如新的夾纻胎漆盤,是已發(fā)現(xiàn)最早的夾纻胎漆器,它以麻布為胎骨,多層髹漆而成型;造型精美的錯(cuò)銀銅匕,被稱為最早的“漏勺”,以它為原型的文創(chuàng)產(chǎn)品已成“爆款”。

楚文化俯仰天地的浪漫想象、生死之間的浪漫哲思以及對(duì)美的極致追求,已絲絲縷縷織入中華文化的脈絡(luò),如鳳鳥般生生不息、延綿不絕。