圖為此次發(fā)現(xiàn)的古代炭化小豆與現(xiàn)代小豆的對(duì)比(2025年8月13日攝)。新華社發(fā)(山東大學(xué)考古學(xué)院供圖)

新華社濟(jì)南10月14日電(記者張昕怡)近日,中國(guó)學(xué)者領(lǐng)銜的國(guó)際團(tuán)隊(duì)在《美國(guó)科學(xué)院院刊》發(fā)表最新研究成果,團(tuán)隊(duì)通過植物考古和碳-14測(cè)年研究方法,在山東淄博后李文化小高遺址發(fā)現(xiàn)了距今約9000年的炭化小豆遺存。這一發(fā)現(xiàn)表明,早在新石器時(shí)代早期的低水平食物生產(chǎn)階段,黃河流域已建立“谷物+豆類”的組合,打破了小豆“單一起源”說。

在小高遺址揭露出的600平方米文化堆積中,考古隊(duì)系統(tǒng)采集了891份浮選樣品,在約3.2萬粒炭化植物遺存中,發(fā)現(xiàn)粟、黍、水稻、大豆等農(nóng)作物,其中包括45粒炭化小豆。經(jīng)過碳-14測(cè)年研究方法,其中兩枚小豆的直接放射性碳測(cè)年結(jié)果為距今約9000年。

“這比我國(guó)境內(nèi)此前發(fā)現(xiàn)的炭化小豆提早了4000年。”論文第一作者、山東大學(xué)考古學(xué)院教授陳雪香說,這些小豆與黍、粟、大豆的伴生出土,也證實(shí)了9000年前黃河下游已形成東亞地區(qū)最初的“谷物+豆類”復(fù)合作物體系。

研究成果顯示,小豆在東亞地區(qū)的馴化是一個(gè)長(zhǎng)期的、多中心的復(fù)雜過程。它在新石器時(shí)代的黃河流域、日本列島和朝鮮半島平行發(fā)展,而非單一起源。

團(tuán)隊(duì)分析東亞地區(qū)140余處考古遺址出土的小豆遺存數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),日韓地區(qū)小豆的尺寸明顯增大的時(shí)間節(jié)點(diǎn)早于中國(guó)黃河流域。這或許與狩獵采集人群更傾向于選育淀粉含量高、個(gè)頭大的小豆,而農(nóng)業(yè)人群傾向于選育蛋白質(zhì)含量高的小豆的人為選擇有關(guān)。

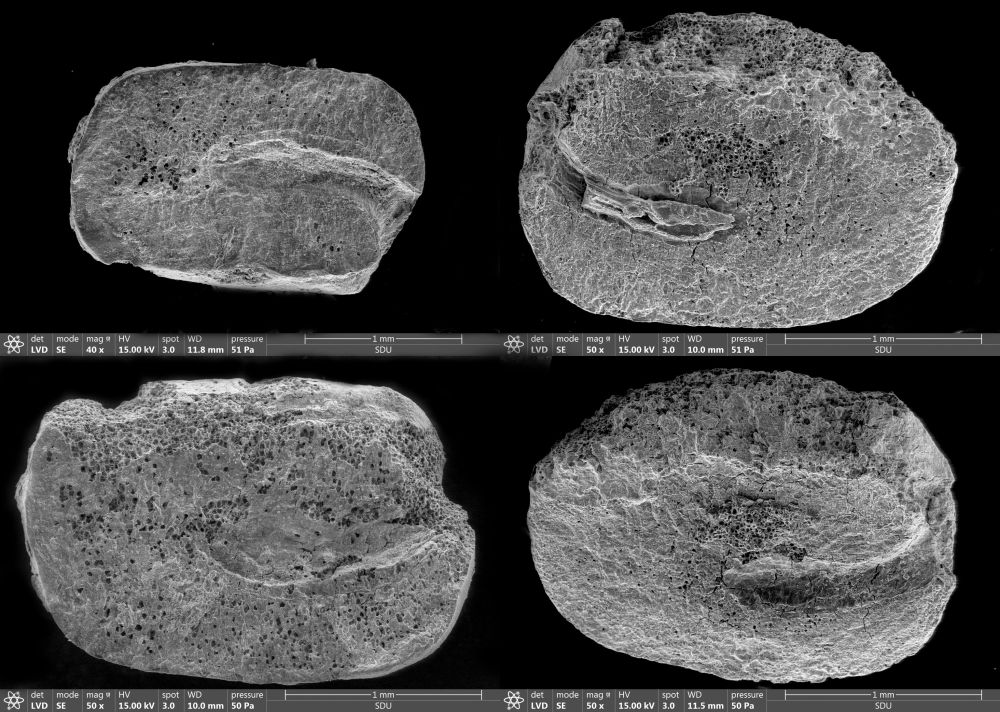

圖為此次發(fā)現(xiàn)的古代炭化小豆掃描電鏡照片(2023年1月6日攝)。新華社發(fā)(山東大學(xué)考古學(xué)院供圖)

“這次發(fā)現(xiàn)證實(shí),中國(guó)在9000年前開始食用甚至種植小豆。這打破了日本學(xué)術(shù)界認(rèn)為的日本是小豆起源中心的觀點(diǎn),說明中國(guó)也是小豆的起源地之一。”論文共同通訊作者、山東大學(xué)教授趙志軍說。

該國(guó)際團(tuán)隊(duì)由來自山東大學(xué)與圣路易斯華盛頓大學(xué)、山東省文物考古研究院、安徽大學(xué)、俄勒岡大學(xué)、岡山理科大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所的學(xué)者聯(lián)合組成。