9日晚,中華人民共和國第十五屆運動會開幕式將在廣東奧林匹克體育中心舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席開幕式并宣布運動會開幕。

從廣州“千年商都”的歷史文脈,到深圳“春天故事”的開放活力;從香港維港畔的現代繁華,到澳門大三巴牌坊下的中西交融……粵港澳大灣區迎來我國規模最大、水平最高、影響最廣的綜合性體育賽事。

這不僅是一場體育賽會,更是一場促進區域融合、推動國家發展、增進人民福祉的時代盛典。

11月8日,第十五屆全國運動會公路自行車男子個人賽決賽中,參賽選手經過港珠澳大橋閘口。新華社記者 鄧華 攝

三地攜手 共舉盛會

南海之濱,風勁潮涌;灣區大地,生機勃發。

習近平總書記高度重視體育事業發展,強調“體育承載著國家強盛、民族振興的夢想”。

此刻,“激情全運會,活力大灣區”的口號響徹珠江之畔,全民健身的熱潮涌動灣區角落。

此刻,粵港澳大灣區風光正好、盛景如畫,以昂揚姿態迎接全運圣火在主火炬塔的點燃。

這是全國運動會首次由粵港澳三地聯合舉辦,既是全運會辦賽史上的創舉,更是“一國兩制”在體育領域的生動實踐。從籌辦之初,這場承載著三地同心愿景、寄托著全民體育期盼的盛會,就注定不同凡響。

這是本屆全運會開幕式場館廣東奧林匹克體育中心。

這是一屆“簡約而不簡單”的體育賽會。

十五運會組委會相關負責人介紹,賽事籌辦工作始終堅持“綠色、共享、開放、廉潔”的理念和“簡約、安全、精彩”的要求,不搞重復建設,不新建大型場館,不新建“全運村”,90%以上的競賽場館利用現有場館改造升級,有效降低了辦賽成本。

開幕式主場館——廣東奧林匹克體育中心的升級改造,由中國工程院院士何鏡堂領銜的華南理工大學建筑設計研究院擔綱設計,通過新材料和新技術實現了綠色低碳目標。何鏡堂表示,要將奧體中心建設成“人民體育公園”,優秀的建筑作品不僅要滿足當下功能需求,更應為后人創造可利用的空間與價值。

廣東木棉花、香港紫荊花、澳門蓮花,三朵花瓣交疊旋轉形成本屆全運會同心禮花的會徽圖案。

這是一屆粵港澳“同聲同氣”的融合盛會。

第十五屆全國運動會組織委員會副主任、國家體育總局副局長佟立新介紹,十五運會籌辦過程中,按照“廣東為主、港澳優先”的原則,綜合考慮城市特色和項目優勢,充分尊重港澳意愿,把比賽項目分布在廣州、深圳、香港、澳門等19個城市。

從賽事布局到文化表達,三地元素深度交融、相得益彰。十五運會會徽由廣東木棉花、香港紫荊花、澳門蓮花的花瓣交疊旋轉成同心禮花;獎牌“同心躍”掛扣采用港珠澳大橋的同心結造型,寓意三地緊密團結、共同發展;吉祥物以國家一級保護野生動物中華白海豚為原型,是粵港澳地區海洋文化的象征……

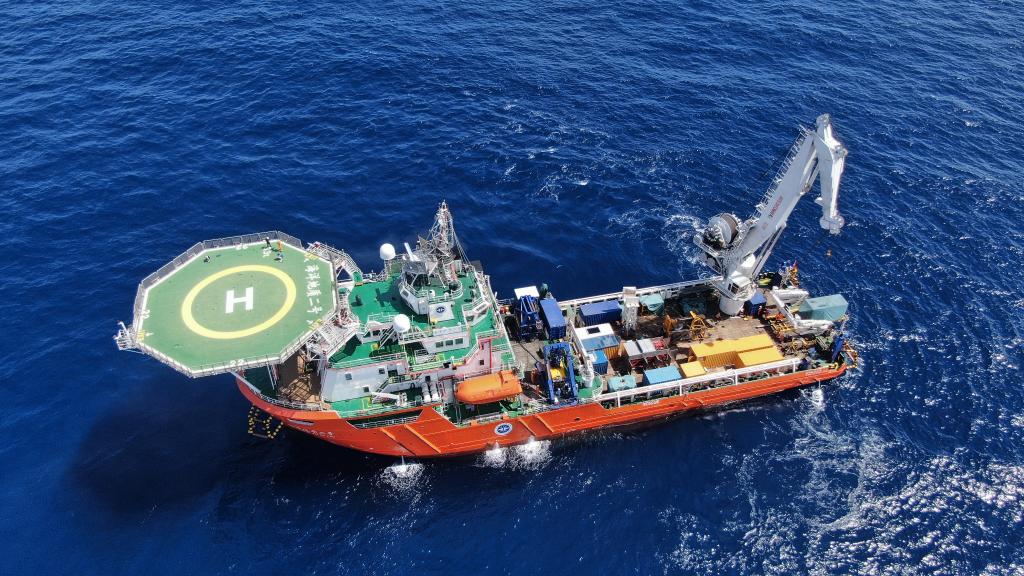

全運圣火“源火”來自南海1500多米深海底,通過引燃可燃冰的方式獲取。這是科考船在進行火種采集作業。新華社記者 盧漢欣 攝

這是一屆充滿未來感的科技盛會。

在全國首創“云上的全運村”,通過AI(人工智能)技術應用和“賽事自由視角系統”等科技,為受眾提供自由角度的看球、跟蹤切換球員、運動分析和流媒體的直播分享;羽毛球AI直播相機可自動完成高光捕捉與數據統計,為裁判提供精準輔助;智慧無障礙看臺配備電子狗、無人車,為殘障人士提供“無縫服務”……

作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,粵港澳大灣區正積極打造全球科技創新高地。人工智能、機器人、云計算等前沿技術廣泛應用在十五運會的方方面面,充分展現高科技與體育盛事的深度融合。

11月2日,火炬手人形機器人“夸父”與王裕寧(左)在火炬傳遞中。新華社記者 江漢 攝

全民參與 精心籌備

時間的指針,嘀嗒作響。

舉辦十五運會是習近平總書記、黨中央交給粵港澳三地的重要政治任務。

回望2021年8月,全運會的“接力棒”傳到大灣區手中。四年多來,從十五運會組委會成立,到會徽、吉祥物發布,從火炬在香港、澳門、廣州、深圳四城同傳,到如今萬眾期待主火炬塔在開幕式上點燃……全民共享全運精彩的“種子”,已在大灣區“枝繁葉茂”。

從場館建設到開幕式演練,從服務保障到全民健身,灣區各地掀起濃厚的全運氛圍。

這是廣州天河體育中心體育館。新華社記者 鄧華 攝

——競賽場館改造全面收官。

105個競賽場館或準備就緒、或已投入使用,許多“老場館”正以全新面貌等候運動員綻放青春光彩。

因1987年六運會而生的天河體育中心,經過2001年九運會、2010年廣州亞運會后,第三次迎來全運會。打開“全運廣州”小程序,就可以實現場館內高精度的AR(增強現實)導航,讓觀眾找座、找衛生間不再是難事。

“從場館到周邊街區都發生了很大的變化。天河體育中心全部開放,是24小時的無界公園。人民城市為人民,人民體育也要為人民。”十五運會和殘特奧會廣州賽區執委會副主任、廣州市政府副秘書長朱小燚說。

——開幕式演練精益求精。

“一滴水,一滴一滴一滴一滴的水,是咸的,那是感動的眼淚……”開幕式主題歌《天海一心》的發布,讓人們對這場盛會更具期待。

此前進行的開幕式全要素彩排秩序井然、銜接流暢。醒獅表演與AIGC(人工智能生成內容)、VR(虛擬現實)技術相互交融,英歌鑼鼓搭配全息投影,龍舟競渡場景通過AR(增強現實)技術“劃”入觀眾席。

開幕式將巧妙融入香港維多利亞港、澳門大三巴、廣州“小蠻腰”等標志性元素,展現粵港澳大灣區互聯互通的蓬勃生機。十五運會開幕式總導演郎昆表示:“目前整個團隊正全力以赴,精益求精,我們有信心為全國觀眾奉獻一場難忘的開幕式,展現粵港澳大灣區‘圓夢未來’的激情與力量。”

5月8日,參賽選手在男子定向接力賽中出發。當日,第十五屆全國運動會群眾賽事活動定向接力賽決賽在廣東省茂名市高州根子鎮舉行。新華社記者 黃國保 攝

——群眾賽事活動如火如荼。

8月,本屆全運會群眾比賽乒乓球項目決賽在廣州開打。81歲的香港隊隊員張耀釗是本次比賽年齡最大的運動員,66歲才學習乒乓球的他,在耄耋之年閃耀十五運會賽場,“國家重視全民健身,像我這么大年紀都給一個參賽席位,這是非常大的鼓勵。”

本屆全運會群眾賽事活動共設23個大項166個小項,其中148個小項在開幕前完成,約1.1萬名運動員參與決賽,更有上百萬人參加預賽以及“我要上全運”賽事活動。

——“一盤棋”保障提供暖心服務。

三地協同制定賽時食宿、交通、醫療等綜合保障方案,為運動員、技術官員、媒體記者提供系列暖心服務。3萬名“小海豚”志愿者為大家做好服務,讓每一位來客賓至如歸。

截至11月5日上午,本屆全運會境內外注冊記者已超過3200人。十五運會主媒體中心7日正式開放,以廣州主媒體中心為核心,香港、澳門主媒體分中心為兩翼,輔以深圳輕量化轉播制作基地、各競賽場館媒體中心為工作集群。

圖為全運會香港賽區主媒體分中心。

融合互通 起筆新篇

8日的港珠澳大橋上,十五運會公路自行車男子個人賽在風馳電掣中實現“一賽跨三地”。

運動員從珠海博物館出發,經港珠澳大橋進入澳門,再由大橋前往香港,途經香港迪士尼樂園后返回,經港珠澳大橋到橫琴,最后回到珠海情侶路,全程231.8公里。

比賽跨粵港澳三地,全程六次進出關。這背后的每一個細節,都需要三地共同籌劃和密切配合。

賽事組委會開創性采用對人、車、物“前置查驗、閉環管理”的方式,集成無線射頻、人臉識別、北斗定位等技術,確保通關“零延時、零接觸、零等待”。這不僅為賽事組織開了好頭,“全運經驗”也將為未來大灣區在更廣領域、更深層次融合發展提供借鑒。

11月8日,第十五屆全國運動會公路自行車男子個人賽決賽開賽,圖為參賽選手經過港珠澳大橋。新華社記者 鄧華 攝

本屆全運會,預計內地前往港澳參賽人員將超6000人、港澳來內地參賽人員將超3000人,便捷的通關將讓參賽和觀賽都能感受到“粵港澳路路通、大灣區一家親”。

作為首次由粵港澳三地聯合承辦的國家級運動會,十五運會將進一步為大灣區體育交流、人民交往和經濟協同等領域創造新的機遇。

依托游客數量多、增長速度快的堅實基礎,粵港澳三地精心設計“競賽動線即文旅路線”,將19座辦賽城市的體育場館與文化旅游資源有機串聯,構筑出一批文體旅融合的“天然場景”,推動體育賽事進景區、進街區、進商圈,開展“跟著賽事去旅行”文體商旅融合實踐,培育融合發展新業態、新產品、新服務。

從1959年首屆全運會踐行的“發展體育運動,增強人民體質”,到如今粵港澳三地聯手舉辦高標準、現代化的賽事,這場持續了66年的體育長跑,見證了中國體育的崛起之路,更見證了粵港澳大灣區打造國際一流灣區和世界級城市群的鏗鏘腳步。

十五運會大幕將啟,珠江潮水奔涌向前;粵港澳同心筑夢,大灣區破浪前行。

三地“同燃”之下的圣火,將點亮這場彰顯制度優勢、展示灣區特色、體現嶺南風格的體育盛會,點亮粵港澳大灣區和中國式現代化建設的恢宏新篇!