漢字不斷豐富著我們的想象,培養著我們的創新思維,強大著我們的思想。

游客在位于河南省安陽市的中國文字博物館內觀看展覽(吳剛/攝)

世界上語言和文字眾多,但就最早的文字起源來說,大體可分為三大文字體系,分別是:兩河流域蘇美爾人的楔形文字、古埃及的象形文字和中國的漢字。前兩種文字隨著這兩種文明的消亡而消亡,唯獨漢字獨步天下,成為中華文明5000多年歷史傳承的巨大精神和文化財富。

一代一代中國人,從牙牙學語的幼兒時期,開始接受漢字智慧的滋養,學習漢字語言文化中所蘊含的知識和文化。漢字不斷豐富著我們的想象,培養著我們的創新思維,強大著我們的思想。

在沒有文明之前,指導人類生存和前行的是巫和神靈,文明開化之后,指導和記錄人類生存和發展的重要創造是文字。從甲骨文誕生以來,漢字歷經數千年風風雨雨不斷發展和壯大,已成為中華文明歷史傳承最重要、最基礎的載體,蘊藏了中華民族骨子里和血脈里的傳奇智慧密碼。

誕生

回望新石器時期以來的文明歷史,可清晰地發現中國文字符號的起源很早。在9000年前的黃河、長江流域,就有了契刻符號存在。從那以后,中華大地到處都有文字刻符出現,可謂滿天星斗。

從最早的上山文化、賈湖遺址以及雙墩遺址,再到中原地區的仰韶文化,母親河流域的遠古祖先歷經6000多年的刀耕火種、泣血奮斗,在順應和征服大自然的艱苦歲月里,在陶器、石器、玉器等器物和巖壁上不斷探索,為漢字的誕生發明了無數幅令人嘆為觀止的原始文化文字符號。

陜西旬邑西頭遺址出土的陶器刻劃符號與陶文

在前人探索和創造的基礎上,商代中晚期,在中原地區的殷墟時代,商王朝發明和創造了具有完整漢字體系的甲骨文。從此,甲骨文一枝獨秀,皓月凌空,讓中華文明有了獨樹一幟、賡續輝煌歷史的文字載具。

殷墟是中國商朝晚期都城遺址,距今約3300多年歷史,是中國歷史上第一個有文獻可考、并為考古學和甲骨文所證實的都城遺址,位于河南安陽市西北殷都區小屯村周圍,由殷墟王陵遺址、殷墟宮殿宗廟遺址、洹北商城遺址等構成。

清朝光緒時期的1899年,時任國子監祭酒的王懿榮,是一位造詣很深的近代金石學家、書法家,精通中醫。相傳他在北京鶴年堂抓中藥時,在一味稱之為龍骨的骨片上發現了不少形態各異的不明文字。經過王懿榮的反復研究,他確認了這些鍥刻在獸骨和龜甲上的文字為商代文字甲骨文。

自1899年以來,考古和文字學專家董作賓、李濟等人開始了先后四個歷史時期的大規模殷墟遺址的發掘工作。經中外甲骨文專家學者整理和考釋,其中單個字符大約4500個,可識別、可認識的甲骨文1200-1500字。

甲骨文清楚地記錄了商代中晚期王室在政治、軍事、經濟及社會方面婚喪嫁娶的歷史,這一偉大的考古發現,將中華文明有文字記載的文明歷史又向前推進了1000多年。中國從此開始了有體系的文字記載和永續傳承的文明歷史進程。

演變

自甲骨文誕生之日起至今,漢字字體大致經歷了八種演化,即殷商甲骨文—西周金文大篆(籀書、籀文)—秦朝小篆、秦隸—漢朝漢隸(簡牘、帛書等)—東漢草書—魏晉行書、楷書(繁體字)—新中國漢字改革簡體字。

歷史記載,秦始皇統一六國建立大秦帝國后,在全國實行書同文、車同軌和統一度量衡的政策。小篆是由秦朝丞相李斯在六國文字的基礎上創制的新字體,使得漢字書寫的統一性、美觀度以及書寫速度獲得了很大的提升。

秦始皇時期,當時的書吏程邈在小篆基礎上創造了更為方便的書體,使得小篆尚存的部分象形需要耗時描繪的特征徹底得到消除,字體更加隨意和方正,稱之為秦隸。秦隸的誕生,是漢字演變史上最大的變革,使得秦始皇在全國推行書同文的制度取得了巨大成功,對于當時大秦帝國政令的統一和迅捷貫徹起到了巨大的促進作用。

漢代,秦隸被進一步簡化和發展,演變為更加易寫、更加美觀的新隸書。隸書進入了鼎盛時期,稱之為隸變。

在隸書的基礎上,東漢人鐘繇進一步將隸書字體演化成楷書。楷書的誕生在漢字字體和書法史上具有劃時代意義,為漢字書法樹立了楷模。從鐘繇起,楷書一直傳承到今天。

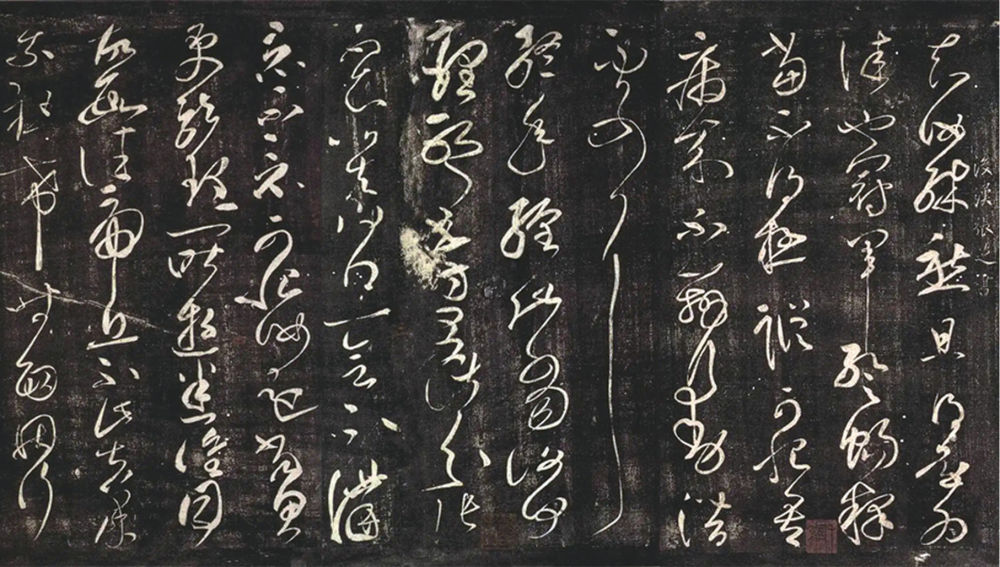

在漢代,漢字字體演化的另一項輝煌成就是行書,由東漢時期劉德升在楷書的基礎上進一步創造。同一時期,東漢張芝在行書的基礎上創造了更加簡便、快捷和飄逸的草書。其書寫的神奇韻律、美感、速度和連貫性達到了前所未有的高度,張芝被后世稱之為“草書之祖”。

東漢張芝草書《冠軍帖》(局部)

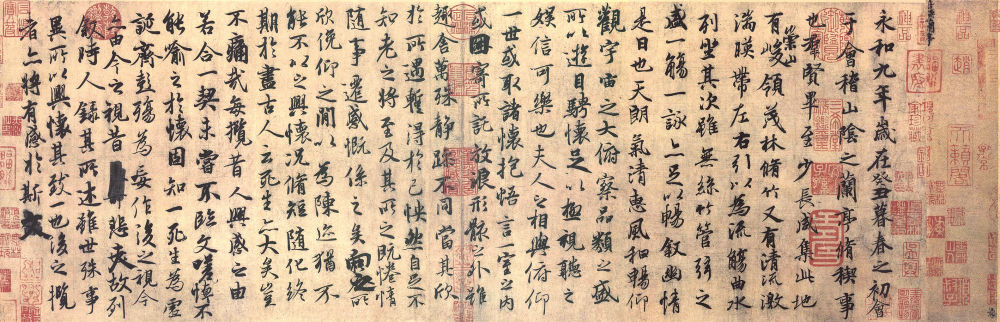

行書發展到魏晉時期,我國歷史上誕生了一位偉大的書法家王羲之,其被譽為書圣。

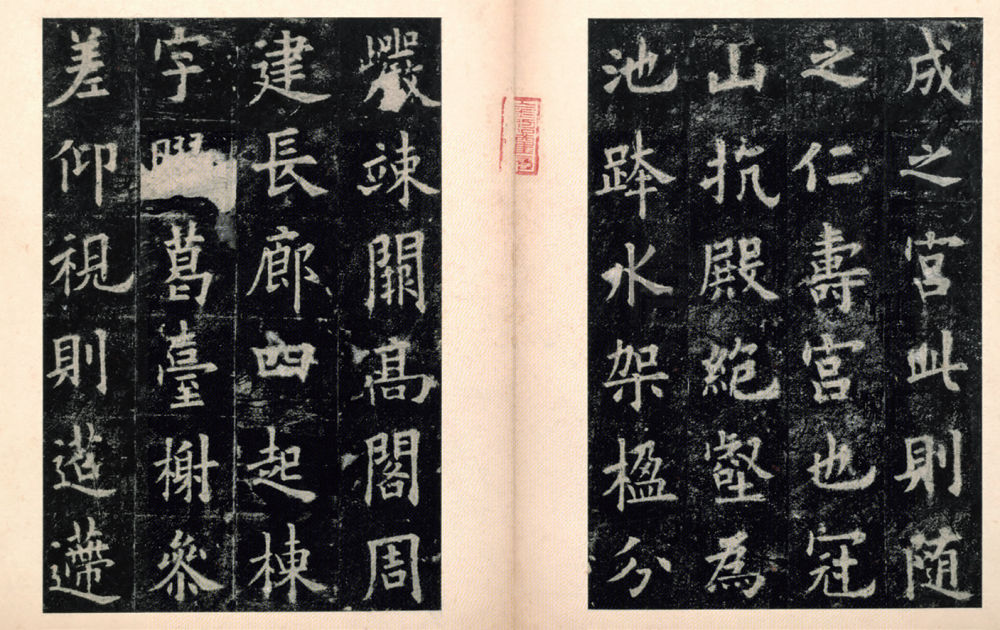

至唐代,漢字字體雖然沒有進一步創新,但楷書的發展和完善達到了巔峰狀態,世稱唐楷。唐代國力強盛,文學藝術空前繁榮,加之唐太宗李世民酷愛書法,在他的重視和影響下,唐楷的發展進入了群星燦爛的鼎盛時期,出現了初唐的虞世南、歐陽詢和褚遂良,中唐的顏真卿,晚唐的柳公權等代表性人物。

宋拓《九成宮醴泉銘》,唐歐陽詢書(故宮博物院藏)

宋朝,漢字字體進入了穩定傳承階段,一直沿用自魏晉南北朝以來的繁體字漢字字體,催生了宋詞的輝煌和宋四家的誕生。

元以后,隨著元曲、民間唱本、筆記、小說等民間文化的興起,簡筆字、手頭字、俗體字等筆畫減少的漢字大量出現,繁體字趨簡與簡體字趨繁的演化相互交織。

晚清時期,為了提升識字率,曾經開展過短暫的漢字字體簡化運動。太平天國曾在玉璽和官方文件中使用簡化字體。

鴉片戰爭后,中國逐步淪為半殖民地半封建社會,國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵。落后挨打的局面引發人們對中華傳統文化的反思。在反思中,有人出現了文化自卑自棄心理,把造成國家積貧積弱的原因完全歸因為中華傳統文化落后,甚至喊出“全盤西化”等極端口號。這也曾讓漢字的延續歷經坎坷。

新中國成立后,經過專家學者的艱苦努力,1956年推出了新中國第一部《漢字簡化方案》。同時,全國開始大范圍推進學習漢語拼音和推廣普通話活動,讓漢字在吐故納新中日新不已,展現出恒久的生命力。

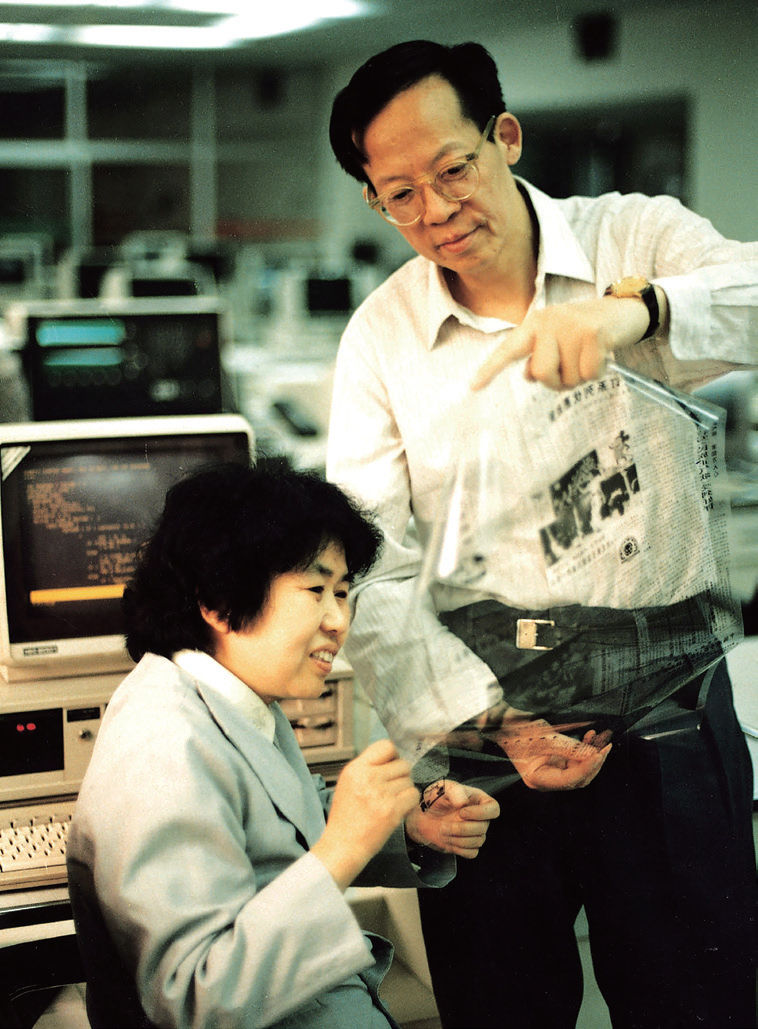

上世紀80年代,北大學者王選發明的激光照排系統,解決了漢字的計算機錄入與信息化問題。2013年,國務院公布了《通用規范漢字表》。

1994年,王選與妻子陳堃銶一起查看漢字激光照排系統輸出的排版膠片

從誕生起,漢字隨著歷史發展、時代變遷而起起落落,數量也不斷增加,如今已達到了10多萬單字的巨大規模,充分顯示了中華民族在社會、政治、經濟和科學文化等方面的不斷繁榮,形成了巨大的世界影響力。

作為世界上最簡潔、最具深刻含義和影響力的意音文字,漢字在歷史上曾對周邊國家和地區產生過深刻影響。如今,漢語是聯合國正式工作語言之一。在漢字基礎上,以漢字書法和篆刻為表現形式的獨特藝術形式,已被世界廣泛認可和贊譽。2009年,中國篆刻和中國書法藝術被列入聯合國《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

漢字熱在全球廣泛流行,促進了中外國際文化交流,在展現中國魅力上發揮著不可估量的重要作用,使得中華文明傲立于世界民族之林。

唐·馮承素摹《蘭亭序》(故宮博物院藏)

暢想

隨著數字化、人工智能時代的來臨,漢字的發展和運用也迎來了前所未有的挑戰和機遇。

漢字數字化通過漢字編碼,使漢字帶上一套有序的符號,能夠轉換成被現代計算機語言識別的數字,以彌補漢字結構復雜等的局限。漢字數字化可以解決漢字輸入、中文加密、電腦編程、人機界面、人工智能、語音控制、翻譯等一系列關鍵信息領域里的難題。完成了漢字數字化,必然使漢字應用如虎添翼,快速實現漢字信息化。

漢字數字化、信息化與鍵盤網絡書寫時代緊密相連,為人們實現文字快捷運用和處理提供了巨大的方便,提高了全社會在各個領域文字和信息管理使用的效率,使人們能夠更方便地體驗和享受精神文化。

可以預見,云計算和人工智能技術如果能夠與漢字中孕育的造型結構和人文智慧縝密結合,將為漢字的創新運用、智慧開發打開另一扇奇妙之門。

在中國考古博物館,甲骨文的神話故事已經被搬上了熒屏,其演化過程立體化展現在人們眼前,唯美的影像讓人流連忘返;南方科技大學開啟了甲骨文3D打印技術,讓甲骨文在新材料、新技術的加持下能夠煥發出卜辭之外的新意境;在巴黎十三區,可看到一座地標式的漢字建筑,是以繁體字“門”為造型的“中式牌坊”——這座三維立體的紅色“博愛門”,也許會被請進藝術設計類教科書……

從新石器時代的契刻符號,到商代中晚期甲骨文的誕生,我們偉大的先民歷經刀耕火種、與天地風云抗爭的艱苦歲月,在幾千年農耕和漁獵勞動實踐中,創造出了世代相傳的漢字。她記錄了中華民族的歷史,促進了物質和精神文明的發展,未來依然將煥發出絢爛光彩。

漢字肇于自然,依類以象形,立象而盡意,這是對自然造化的概括、歸納和總結,也是折射自然的棱鏡,更是微縮了的自然造化。