盛夏七月,赤坎熱浪翻涌,發展動能澎湃。赤坎區都市產業園內塔吊林立,首批3個制造業項目拔地而起;南橋街道的草蘇村,百年鐵軌旁飄出咖啡香,文藝情調十足的小店游客絡繹不絕——這座湛江中心城區,正以黨建為破題之筆,在“筑巢引鳳”藍圖下加速破解城鄉二元結構,奮力書寫“百千萬工程”的高質量發展答卷。

2025年,赤坎區緊扣湛江市委“四個抓”主攻方向,以“苦干實干推動跨越式發展”為引領,將黨建引領貫穿城鄉融合全過程。從“筑巢固本”夯實根基,到“精筑鳳巢”優化環境,再到“鳳舞城鄉”實現全域共興,這座老城區正突破空間制約,為“六個湛江”建設提供鮮活的“赤坎樣板”。

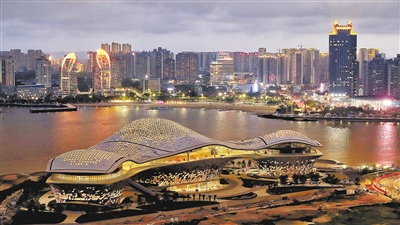

湛江文化中心夏夜璀璨,與金沙灣樓宇交相輝映。 記者歐陽澤 張鋒鋒 攝

筑巢固本:鍛造城鄉融合“主心骨”

走進文章村黨群服務中心,電子屏內滾動的集體經濟數據見證著蝶變:這個曾經的“軟弱渙散村”,集體年收入一度不足10萬元,在赤坎區“一把手工程”靶向施策下,成立強村富民公司,引入物業租賃、文旅開發等產業,發展特色種植并搭建電商平臺。短短兩年,村集體經濟收入躍升至百萬元,成功蝶變為黨建引領鄉村振興的鮮活樣本。

近年來,赤坎區創新實施了“村集體經濟發展績效與村干部報酬掛鉤激勵”機制,充分調動村“兩委”干部的積極性,不斷發展壯大新型農村集體經濟,統籌促進農業現代化和農民增收致富。全區16個行政村紛紛建立強村富民公司,2024年,全部實現村集體收入超15萬元,其中10個村更是突破百萬元,基層黨組織的凝聚力和戰斗力顯著增強。

人才強基工程激活了鄉村振興動能。調順村“85后”黨支部書記黃曉冬帶領清一色返鄉大學生“兩委”班子,引入現代化管理理念盤活閑置土地,建成的休閑農業研學基地預計年接待游客超萬人次。作為人才庫中的優秀返鄉青年人才,東山村黨支部書記謝曉恒充分利用其擔任省人大代表的資源優勢,推動湛江市副食品籌措交易服務中心基地化供應戰略合作項目落地東山村,項目將為集體經濟增收10多萬元,并帶動周邊村民致富增收。在北橋街道,農業專家黃仕強創辦“大家樂休閑生態果園”,以工代訓培養“土專家”20余名,果園年銷售額10萬余元。

在赤坎區廣袤的鄉村大地上,有著不少像黃曉冬、謝曉恒這樣的“新農人”,他們是現代農業的新質生產力、是鄉村文化的傳承者、是鄉村發展的引領者。他們的故事是對土地最深的眷戀,更是對鄉村最美好的憧憬。赤坎區加快推進人才強區建設,深入實施人才“三大工程”,做大鄉村振興人才基本盤,推動人才智力向農業產業集聚,吸引找回更多“新農人”為鄉村振興注入“源頭活水”。

黨員先鋒模范作用在城鄉融合中充分彰顯。在赤坎老街,黨員商戶平日里化身文明向導,用熟悉的本地故事為游客帶來沉浸式體驗;每逢節假日客流高峰,他們迅速切換應急服務模式,協助疏導人流、維持街區秩序。濱湖碧道建設現場,黨員突擊隊構建起“平時抓建設、急時保攻堅”的工作機制,連續輪班奮戰,提前完成景觀帶改造任務。

通過建立“平急轉換”響應體系,全區100余支黨群志愿服務隊形成“平時服務、急時應急”的動態管理模式。2000余名黨員干部依托常態化走訪機制,深入開展基層黨組織建設強基工程“四個一”活動,在日常工作中精準摸排群眾需求,累計解決“停車難”“灌溉難”等民生問題1600余件;當臺風預警、極端天氣等突發狀況來臨時,又能迅速集結,第一時間投入搶險救災與民生保障工作,用實際行動詮釋著共產黨員的責任與擔當,成為群眾心中的主心骨,實現基層治理效能的全面提升。

從文章村集體經濟成為“百萬元高地”的精彩蝶變,到新農人深耕田野的身影,再到各級黨員干部“平急轉換”的擔當作為,赤坎區以組織力筑牢根基,以人才流激活源頭,成功鍛造出驅動城鄉融合行穩致遠的“主心骨”。

精筑鳳巢:優化環境釋放融合引力

清晨,草蘇村的老榕樹下,陳伯拄著拐杖駐足河畔。清澈水流倒映著修繕一新的民居,30公里硬底化道路兩旁,紫荊花隨風輕搖。這位飽經風霜的老人喃喃道:“泥水路變水泥路,臭水溝成清水渠,真像換了人間!”

南橋街道草蘇片區的蝶變,可算得上赤坎區城鄉建設的典范。曾經,這里的村莊房屋破舊,道路狹窄泥濘,基礎設施落后。2.13億元的資金注入,讓草蘇片區脫胎換骨:5.6萬平方米建筑披上嶺南新裝,“三線下地”工程掃凈空中“蛛網”。洪屋下二村的舊鐵道旁,銹跡斑斑的信號燈與咖啡香氣奇妙交融——鐵路文化體驗區日均接待游客超千人,帶火20余家文創店鋪。東菊村一茶飲店老板擦拭著杯子笑道:“周末要備三倍的原料才夠賣。”

環境升級改造的紅利在產業鏈條上層層傳導:洪屋下一村物流城車流不息,年收入從60萬元躍升至240萬元,片區房租普遍上漲20%;赤坎區都市產業園實現工業園區“從無到有”的突破,嶺南生物醫藥等3個制造業項目順利開工;智慧港孵化基地里,17家科技企業鍵盤聲此起彼伏;與廣州越秀共建的“雙向飛地”園區吸引了14家科技企業。

暖心服務浸潤城鄉肌理。區政務服務中心“一件事一次辦”窗口前,養殖戶陳叔捧著新鮮出爐的水產許可證感慨:“‘跑斷腿’變半小時辦結,現在辦事太方便了。”這樣的便捷正延伸至每個角落——為了優化營商環境,赤坎區持續深化“放管服”改革,全區行政許可時限壓縮95.37%。此外,還搭建創新創業多元平臺,推出政策扶持大禮包,為返鄉人才提供創業支持。

作為湛江市范圍內唯一獲得全省“兩社三中心”試點的縣(市、區),赤坎區構建的“15分鐘便民生活圈”已覆蓋48個村(社區)黨群服務中心。百園社區通過“居委會投資+公益反哺”模式改造老舊小區,不僅翻新路面、加裝健身器材,更引入專業物業解決停車難題;金沙灣社區24小時工會驛站里,外賣騎手們掃碼取用應急藥箱,感受著“累了能歇腳、渴了有熱水”的溫暖。這些服務載體累計辦理民生事項超2300場次,讓群眾在家門口就能享受便捷服務。

零工市場的建設,是赤坎區優化就業環境的重要舉措。按照省級標準化零工市場設置,零工人員在這里可以享受招聘求職、創業指導、技能培訓、政策咨詢、職業規劃等“一站式”服務。零工市場通過21場招聘會提供崗位1645個,“粵就業”平臺撮合就業856人。

文脈傳承激活發展密碼。赤坎老街木雕工作室里,非遺代表性傳承人陳師傅的刻刀在百年古木上起舞,游客鏡頭記錄的畫面引爆全網。不遠處的調順村,龍舟鼓點與游客喝彩交響,年接待量突破50萬人次。2024年,全區文旅簽約金額超21億元——文化“軟實力”正轉化為發展“硬支撐”。

赤坎老街非遺表演。 通訊員吳開宋 攝

從草蘇片區的“破繭成蝶”,到全域產業的“拔節生長”,赤坎區以加快產業平臺建設、提升城鄉風貌、優化公共服務,升級營商環境為筆,精筑鳳巢,引鳳來棲,釋放出澎湃的融合引力。

鳳舞城鄉:融合發展繪就赤坎振興新畫卷

清晨薄霧中,福建村村民老王輕撫著新栽的茶樹苗,2公里“茶香景觀帶”在氤氳水汽里舒展身姿。村口停車場和空地上,新植的山竹黎與鳳凰木交錯生長,繪就“春華秋實”的生態畫卷——這抹青翠正轉化為發展動能:20畝生態林已納入湛江市旅游線路,未來棧道蜿蜒、鳥鳴相伴的“森林氧吧研學”令人期待;改造后的為民公園,每晚都聚集著200余名休閑健身的村民和游客,生態“含綠量”提升著產業“含金量”。

生態打底,產業增效,產業融合的種子正在福建村的沃土中破土而出。30畝閑置土地即將蛻變為“藍灣江畔花園”美食街,預計集體收入年增50萬元。更讓村民展顏的是創新分紅機制——村集體將產業項目收益的30%注入共享基金,戶均年增收2000元,“資源變資產、村民變股東”的愿景照進現實。

從茶香綠道到網紅公園,從美食藍圖到股東分紅,福建村以生態鏈筑基、產業鏈增效、利益鏈共享,生動演繹著三產融合賦能鄉村振興的精彩故事。而這樣的融合實踐,正是赤坎推動產業共興,激活城鄉發展新動能的最好例證。

農文旅融合激活沉睡資源。作為赤坎區農文旅融合發展的成功典范,大埠村將廢棄30年的舊屋場變身為濱湖水岸藝術民宿,民宿設計獨特,融合了當地文化元素和現代藝術風格,周邊湖水清澈,綠樹成蔭,環境十分優美。自開業以來,吸引了大量游客前來入住,村集體增收25萬元。同時,民宿的發展還帶動了周邊餐飲、零售等產業的發展,為村民提供了更多就業機會。

產才融合注入創新動能。“蝦先生”創始人楊富民放棄廣州高薪回鄉創業,通過產學研合作提升即食海鮮品質,年銷售額突破5000萬元,帶動200余名村民就業。金田村菜農蘇伯在科技特派員指導下,學會運用滴灌技術,種出來的泉水蔬菜通過電商銷往全國,年收入近10萬元。全區累計選派71名專業人才下鄉,開展技能培訓17場,培育鄉村工匠、鄉土專家134人。

民生融合提升幸福質感。傍晚時分,南橋街道長者飯堂飄出陣陣飯香。83歲的李婆婆刷臉領取了政府補貼的晚餐:“兩葷一素才6塊錢,比家里吃得還豐盛!”這樣的溫情場景遍布赤坎:全區建成工會驛站13個,累計服務戶外勞動者超10萬人次;通過“社區黨組織+物業+志愿者”模式,38個老舊小區煥發新生,加裝電梯、智能停車等設施讓“老居民”樂享“新生活”。

治理融合筑牢善治根基。三民社區將游客中心融入黨群服務中心,成為赤坎老街的溫情地標。這里為游客提供旅游咨詢、景點講解、休息放松等服務,工作人員熱情周到,讓游客感受到家的溫暖。教育集團化辦學在赤坎區全面推進,市八小、市二十九小教育集團通過教師交流、資源共享等方式,推動城鄉教育均衡發展。緊密型醫共體建設讓優質醫療資源下沉,區中醫醫院遷建項目預計今年11月份竣工,建成后將為居民提供更加優質的醫療服務。

在社區治理方面,赤坎區積極探索創新模式。結合“干部作風提升年”行動,依托赤坎“治慧格”小程序,常態化開展“平安夜訪”“干部進訪辦、群眾呼必應”“實現微心愿”等行動,以“開門教育”的方式深入了解群眾需求,及時解決群眾反映的問題。運用“四議兩公開”工作法,實現民事民議、民事民辦、民事民管,基層治理更加民主、科學。全區群眾安全感測評連續7年排名全市第一,居民獲得感、幸福感和安全感不斷提升。

從福建村的“三鏈融合”到赤坎全域的振興實踐,生態鏈筑基、產業鏈增效、利益鏈共享的發展邏輯清晰可見。當茶香伴著民宿的燈火,當科技浸潤田野,當長者飯堂的溫暖與社區治理的創新交織,赤坎奮筆書寫著城鄉融合發展的時代答卷。

展望:黨建引領續寫發展華章

漫步赤坎,處處都是城鄉融合發展的生動景象。金沙灣的繁華商圈里,高樓林立,車水馬龍;調順島的民俗文化園,傳統與現代交融,吸引著八方游客;金田村的泉水蔬菜基地,綠油油的蔬菜長勢喜人;草蘇片區的鐵路文創園,充滿文藝氣息。過去的兩年,赤坎GDP年均增長2.5%,社會消費品零售總額實現“五連冠”,城鄉居民收入差距縮小至1.8:1,這些成績的取得,離不開黨建的引領。

游人樂享陽光沙灘。 記者歐陽澤 攝

“黨建引領是城鄉融合的根本保障。”赤坎區委書記張向陽表示,接下來,赤坎區將深化“筑巢引鳳”內涵,繼續以黨建為筆,在城鄉融合的畫布上勾勒出產業更興、人才更聚、生態更美、治理更優、文化更活的壯美畫卷,為湛江打造“六個湛江”提供強勁助力,為全省城鄉融合發展提供“赤坎樣板”。