11月4日,記者從國家統計局湛江調查隊了解到:今年以來,我市統籌抓好疫情防控和經濟社會發展,復工復產、復學復游、復商復市穩步推進,全市經濟持續恢復向好,湛江城鄉居民收入同比保持明顯增長。前三季度,湛江全體居民人均可支配收入為21159元,同比增長12.2%,扣除價格因素,實際同比增長11.5%;比2019年前三季度增長19.0%,兩年平均增長9.1%,扣除價格因素,兩年平均實際增長7.2%。居民人均生活消費支出13781元,同比增長15.0%,扣除價格因素實際同比增長14.3%。

【居民收入增長特點】

城鄉收入差距縮小

農村增速高于城鎮

f845c39f4cb37a4423028507f58661b8

f845c39f4cb37a4423028507f58661b8

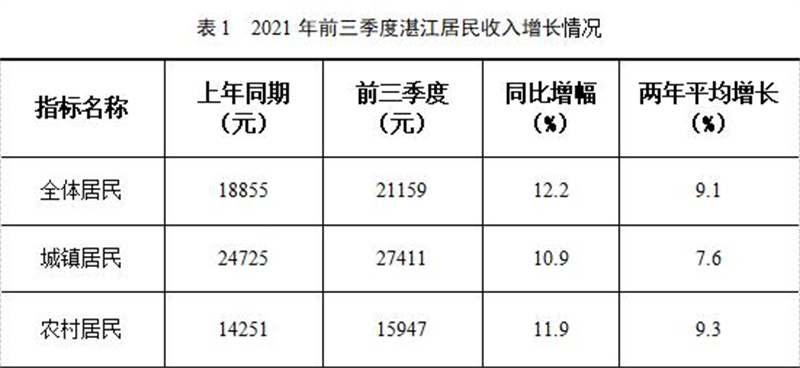

分城鄉看,我市前三季度城鎮居民人均可支配收入27411元,同比增長10.9%,兩年平均增長7.6%;農村居民人均可支配收入15947元,同比增長11.9%,同比增速高于城鎮居民收入1個百分點,兩年平均增長9.3%。城鄉居民人均可支配收入比由上年的1.73倍下降為1.72倍,城鄉居民收入差距持續縮小。

增速高于全國全省平均水平

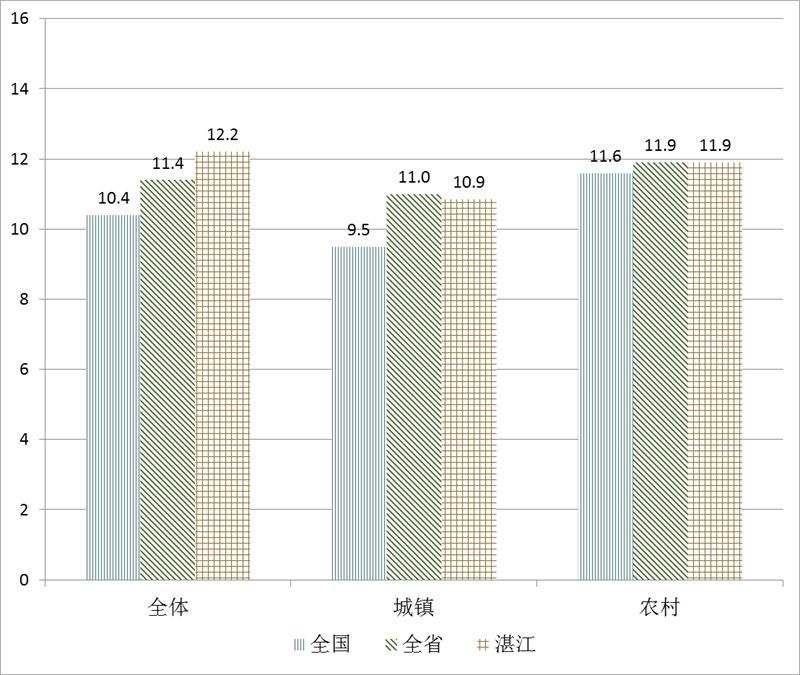

2021年前三季度全國、全省及湛江居民均收同比增速(%)

2021年前三季度全國、全省及湛江居民均收同比增速(%)

前三季度,湛江全體居民人均可支配收入增速高于全國1.8個百分點,比全省高0.8個百分點。分城鄉看,城鎮居民人均可支配收入增速比全國高1.4個百分點,比全省低0.1個百分點;農村居民人均可支配收入增速比全國高0.3個百分點,與全省農村增速持平。

居廣東沿海經濟帶7市前列

從廣東東西兩翼沿海經濟帶7市來看,湛江全體居民收入同比增幅比汕頭市低1.9個百分點,位居第二;收入絕對值低于汕頭市和陽江市,位列第三。其中,城鎮居民人均可支配收入絕對值低于汕頭市,位列第二;增速低于汕尾市和潮州市,位列第三。農村居民人均可支配收入增速居第五、絕對值居第六。

工資性收入穩步增長

經營、財產收入增勢強勁

前三季度,湛江居民人均工資性收入11561元,同比增長7.5%,工資性收入占可支配收入的比重達54.6%,對可支配收入增長的貢獻率達35.1%,居四大類收入之首。其中,三季度末農村勞動力從業時間基本恢復到疫情前水平,從業人員月均收入水平顯著提高,外出從業和本地非農從業的月均收入,較上年同比增長10.7%,推動農村居民工資性收入增長。

全市糧食生產穩定增長,尤其年初農產品和水產品價格較高;深入優化營商環境、深刻轉變政府職能,主動對表對標最高最優最好的營商環境,加快促進實體經濟發展。2021年1—8月,全市新登記市場主體4.02萬戶,同比增長8.1%;新登記企業9914戶,同比增長24.0%。有力帶動居民經營收入增長。前三季度人均經營凈收入3700元,同比增長28.3%。隨著湛江市房地產市場的穩健運行,居民出租房屋收入及房屋市場價值等財產收入保持穩定增長;此外,湛江市出臺提升居民養老金、惠農補貼等政策,加強困難群體基本生活保障帶動居民轉移性收入持續增長。鄉村振興帶動村集體產業融合發展,農村居民從村居集體獲得的分紅也不斷增加。前三季度,湛江居民人均財產凈收入1387元,同比增長18.1%;人均轉移凈收入4510元,同比增長7.5%。

【居民消費支出全面增長】

生活消費支出較快增長

今年以來,湛江市在做好疫情防控舉措下,持續實施促進居民消費相關政策,居民的生活消費支出延續了上季度持續增長的良好態勢。前三季度,湛江居民人均生活消費支出13781元,同比增長15.0%。其中,城鎮居民人均生活消費支出17118元,同比增長12.0%;農村居民人均生活消費支出10999元,同比增長17.1%。

八大類支出保持全面增長

從八大類消費支出看,食品煙酒支出增幅最低,同比增長9.8%;食品煙酒支出占消費支出比重40.6%(恩格爾系數),與上年同期比下降4.2個百分點,比上一季度環比下降1.2個百分點,逐漸回落至疫情前水平。隨著國內疫情形勢得到控制,學校全面恢復正常上課,各類文體娛樂場所正常經營,加之清明、“五一”和暑假等節假日外出旅游人數逐步恢復,教育文化娛樂支出增幅位居首位,同比增長54.9%;其次是醫療保健、衣著和其他用品服務支出,分別增長36.2%、31.2%和23.7%;居住、交通通信和生活用品及服務分別增長14.6%、16.3%和6.0%。

【展望和建議】

去年受新冠疫情影響,我市居民收入在去年一季度降至谷底,隨著疫情防控逐見成效,去年二季度之后開始逐步回升走高。從今年二季度開始,由于收入基數不斷提高,居民收入增速開始逐季回落,預計全年居民收入增長幅度還將進一步收窄,但仍處于平穩增長合理區間。

國家統計局湛江調查隊指出,要清醒地看到我市居民增收的相關問題,包括居民收入水平仍有差距、勞動合同簽訂率較低、居民增收渠道窄、城鎮居民工資性收入增速較緩等。其建議,各相關部門應積極主動認真落實“六穩”“六保”任務,多措并舉促進居民持續增收,激發居民消費。建議要加強就業創業幫扶,拓寬居民就業渠道,穩固就業形勢;提升社會保障力度,適時提高最低工資標準,完善低收入群體就業保障機制,提高低收入家庭工資收入水平;進一步穩控房價和落實“雙減”政策,減輕居民住房、教育和養老醫療負擔,擴大多元化消費;深入推進鄉村振興,推動農業結構優化,深化農村改革,拓寬農村居民增收渠道。